「『うつになりかけてますよ』と指摘すると、みんなびっくりした顔をする。まさか自分がうつ病になるとは思っていないのだろう」

こう話すのは、早稲田大学先端生命医科学センター教授で、みいクリニック(東京・渋谷)理事長の宮田俊男医師だ。20社ほどの企業で産業医を務める宮田氏は、今やメンタル不調は、多くの人にとって人ごとではなくなってきたと指摘する。

厚生労働省の患者調査によれば、心の病気で通院や入院をしている人の数は、約615万人(2020年)。これは、日本人の20人に1人の割合にもなる比率だ。

メンタルの不調は決して特別なことではない。だが企業サイドの知識不足や戸惑いが、早期発見や適切な対応を遅らせている。加えて宮田氏は、一昔前に比べて「職場にメンタル不調の引き金になる要因が大幅に増えた」と語る。

かつては働き過ぎや人間関係のこじれといったものがほとんどだったが、現在は原因がより多様化している。産業医が見た、メンタル不調を引き起こす新型のストレスとは一体どんなものだろうか。

迷惑行為や暴言に打ちのめされ出社拒否

「このアーティストのためにわざわざ苦労してチケット取ったのに、どうしてくれる!」

あるプロモーション会社で働く吉住航太さん(28歳、仮名)はこの日、コンサート会場で突然騒ぎ出した観客の対応に追われていた。自分が買った席以外の場所で見ていたところを注意すると、泣き叫び始めた。挙げ句の果てに「運営会社の対応がどれだけひどいかを、SNSにばらす」と、捨てぜりふを吐かれた。

ある時は、コンサート終了後、会場を出るまでに時間がかかりすぎると暴言を浴びせられた。アルバイトスタッフの誘導ミスに「客を何だと思っているんだ」と、出口に着くまで他の客に聞こえる大きな声で言われ続けた。

そんな状況が、吉住さんがマネジャーになってからかれこれ2年近く続いた。吉住さんはある朝、起き上がれなくなったという。

「カスハラ受けた」が半数超え

今、顧客の不当なクレームや言動が企業の従業員を悩ませるカスタマーハラスメント(カスハラ)が、サービス業界を中心に大きな問題になっている。

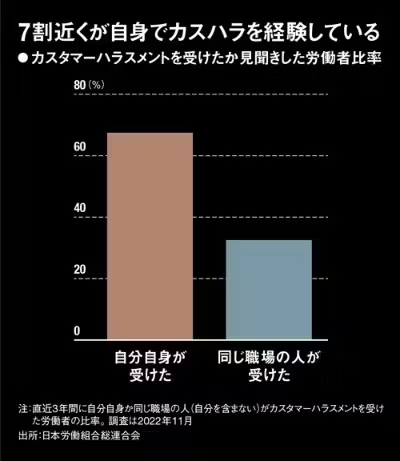

日本労働組合総連合会(連合)が22年11月に18〜65歳の1000人の労働者にインターネット調査を実施したところ、67.5%が「自分自身がカスハラを受けたことがある」と答え、「同じ職場の同僚が受けた」も32.5%に達した。

最も多いのは暴言。次いで「説教などの権威的態度」「クレームの執拗な繰り返し」「威嚇・脅迫」などだ。SNSを使って誹謗中傷をしたり、従業員の実名を挙げて嫌がらせをしたりするケースもある。

カスハラはある日突然、知らない人から受けて精神的に追いつめられるのが特徴だ。社内で起きるセクハラやパワハラと違い、研修だけでは防ぎにくい側面がある。

しかし吉住さんのケースのように、執拗に続くクレームは働く人の意欲を下げ、最悪の場合、休職や退職に追い込むこともある。他の顧客のサービス低下にもつながりかねない。

裁判沙汰になるケースも出てきた。豚まんで有名な大阪の「551蓬莱(ほうらい)」(大阪市)で、顧客からの電話対応をしていた男性社員(26)がうつ病になり、自死したのは、カスハラなどのクレーム対応による心理的負荷が原因だったとして、遺族が労災認定を求める裁判を23年11月に起こしている。

厚生労働省も23年9月、精神障害の労災認定基準にカスハラを加えるなど、事態を重視。企業に、予防に向けた対応を求める。

しかし、企業の対応はまだ始まったばかりだ。コンサートプロモート業界同様にカスハラに悩む携帯電話の販売店業界では、業界団体が昨年末、対応策のマニュアルを作成した。(1)スタッフ1人でカスハラ客に対応せず、複数人で正当なクレームかどうかを判断する(2)「今回だけ」「検討します」というような安易な妥協をしない──といった、カスハラの判断の仕方や具体的な対処法をまとめている。

ただ、クレームを1人で抱え込まないよう、組織ぐるみの対応策を構築しようとすると、管理職の負担が重くなるのも事実。加えて、中西健夫・コンサートプロモーターズ協会会長は「カスハラの中身は毎年のように変わり続けている」と語る。企業の苦心は終わらない。

顧客の声は本来、企業にサービス改善を促すものだ。だが、不当な要求やクレームとなれば、従業員を守らなければならない。

出社頻度のミスマッチや生活時間の調整が重荷

「23年秋ごろから、クリニックを訪ねる30〜40代の社員が増えた。症状は『疲れが取れない』『夜眠れない』『常に不安を感じる』などさまざまだが、ある共通点に気づいた。それはハイブリッドワークをしていることだ」。こう話すのは、ある中堅機械商社の産業医Aさんだ。

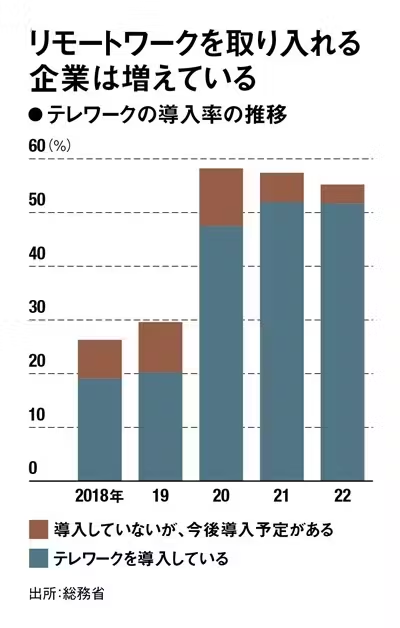

新型コロナウイルス禍で、多くの企業が導入した在宅勤務やリモートワーク。だが23年5月に新型コロナが5類に移行し、以前の日常が戻ってくる。職場のコミュニケーション活性化や情報共有を理由に、従業員に出社を求める企業も増え始めた。

とはいえ、働き方改革や柔軟な働き方を推進する手前、完全出社にも移行しにくい。そこで多くの企業が在宅勤務制度は残したまま、出社勤務と在宅勤務を組み合わせる「ハイブリッドワーク」に落としどころを求めるようになった。

Aさんが担当する機械商社でも、これまで経理や総務などといった間接部門や、納入先企業のサポート部門、営業支援を担当する部門などが、23年5月以降、一斉にハイブリッドワークに移行した。

クリニックを訪れる人が増え始めたのは23年9月ごろからだ。頭痛が止まらなくなったという40代の経理部門の女性社員は「伝票処理や数字の突き合わせといった仕事内容はまったく変わらないのに、週に3回、出社しなければならない。午後6時までには子どもを保育園に迎えにいかねばならないので処理できる伝票の数が減ってしまい、イライラする」と嘆く。

加えて、これまで経理部内でローテーションを組んで回していた原本確認業務を「原則、出社した人がやる」ルールへの変更も負担となった。「自分が理想とする在宅勤務の頻度と、会社が求める実際の頻度のずれがストレスとなった」と、Aさんは分析する。

「決断疲れ」増える

在宅と出社が混在し、仕事がやりにくくなったケースもあるようだ。「眠れなくなった」と訴える営業支援部門の男性の場合、在宅勤務の日は長時間働いてしまい、寝るのが遅くなった。翌日が出社日になると早く起きなければならないため、生活リズムが狂ってしまった。

「一見、自由な働き方に見えるハイブリッドワークだが、従業員に生活時間の調整を無意識に求めている。他にも、出社と在宅をどう配分すれば業務が効率的にこなせるかなど、余計なタスクが増えてしまい『決断疲れ』に陥ってしまう人が多い」(産業医Aさん)。企業側は、完全なリモートワークや出社勤務とは違う心労が、働き手にかかっていることに留意しなければならない。

(経済ジャーナリスト 田村賢司、日経ビジネス 武田安恵)

[日経ビジネス電子版 2024年4月15日の記事を再構成]

【関連記事】

- ・カスハラ対策にAI活用 音声解析・生成技術を駆使

- ・ANAとJAL、カスハラ対策で連携 NG行為を9分類

- ・カスハラ、企業間でも問題に 「暴言」浴びる営業担当

|

日経ビジネス電子版

週刊経済誌「日経ビジネス」と「日経ビジネス電子版」の記事をスマートフォン、タブレット、パソコンでお読みいただけます。日経読者なら割引料金でご利用いただけます。 詳細・お申し込みはこちらhttps://info.nikkei.com/nb/subscription-nk/ |

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。