どうしてこんな姿をしているのか? そんなところで、何を考えているのか? かつて「死の世界」だと思われていた深海には、摩訶(まか)不思議な風貌やライフスタイル、そして独自の「哲学」を持つ生きものたちが暮らしている。容易に立ち入ることが許されない、だからこそ人々を魅了してやまない暗黒の異世界。ブームが続く深海をのぞいてみる。

水深8336メートルで生きものを撮影、新種発見も

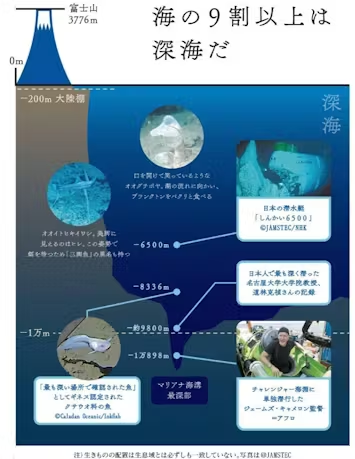

「深海」は太陽の光が届かなくなり、光合成の限界とされる水深200メートルより深い海をさす。ちょうど大陸棚と同じ深さで、そこから海はさらに暗さを増し、水温は低下、水圧は高まっていく。もっとも深い太平洋のマリアナ海溝・チャレンジャー海淵は水深約1万900メートル。指の爪ほどの面積に1トンを超す水圧がかかる。

「550メートルより深い海に生きものはいない」。1839年、英国の学者が唱えた「無生物地帯」説は当時の常識だった。だがその後、海底を引いて生きものを採集する調査が進み、さらには潜水艇も登場。常識は過去のものとなる。

近年も、海洋研究開発機構(JAMSTEC)が2009年、チャレンジャー海淵で甲殻類の仲間のカイコウオオソコエビを採取。23年に「最も深い場所で確認された魚」に認定されたクサウオ科のスネイルフィッシュは、東京海洋大学などの国際研究チームが伊豆・小笠原海溝の水深8336メートルで撮影したものだ。

深海の住人たちには何より、その見た目のインパクトに驚かされる。ただそれも、自然界の掟(おきて)に従ったまでのこと。かすかな光を感知するために目を発達させ、獲物を逃さないよう大きな口と鋭い歯を武器にする。赤い色をした生きものが多いのは、水には赤い光が一番吸収され、保護色となるから。「餌をおびき寄せる」「敵の目をくらます」などの目的で発光する生物も多い。

深海は環境がほぼ一定で、形態の変化が起こりにくい。シーラカンスやオウムガイはその代表だ。6対のエラがヒダ状に露出し、三つまたに割れた歯が300本も並ぶラブカも、4億年前のサメの特徴をいまに残す「生きた化石」と呼ばれる。

JAMSTECが駿河湾で発見した1メートルを超える巨大な魚が21年、新種として登録された。ヨコヅナイワシと名付けられたこの魚はその後の調査で、生態ピラミッドの最上位にいることが判明した。サメを上回るトッププレデター(捕食者)がいまなお新しく見つかる――。深海が依然ナゾに包まれていることの証左であろう。

深海生物を研究するJAMSTECの上席研究員、藤倉克則さんに、魅力を感じる生きものを尋ねた。返ってきた答えの一つがホネクイハナムシ。ゴカイなどの仲間の動物だが、植物のような根や茎と、花びらのように見える鮮やかな赤いエラを持つ。

海底に沈んだクジラの死骸には腐肉などを求めて多くの生きものが集まり、鯨骨生物群集という独特の生態系が形づくられる。ホネクイハナムシはクジラの骨に根を張って有機物を吸い取り、生きる。その生態から「ゾンビ・ワーム(虫)」と呼ばれる。

年月がたてば、いずれ居場所も栄養源も消えてなくなる。その後はどうするのか。「ホネクイハナムシは卵をたくさん産み、赤ちゃんたちは次々とあてのない旅に出る。その先でクジラが見つかれば骨に食らいつき、代をつなぐ。そんな生きざまがすごいと思います」(藤倉さん)

「花びら」を持つ個体はメスだ。オスは小さな白い米粒のような姿で、体の中はほぼ精子だけ。メスの体に何百匹とへばりついて暮らす。アンコウの仲間のオスが生殖のためメスの体にかみついて付着し、やがて一体化することが知られるが、過酷な環境の中で子孫を残す仕組みには、すさまじささえ覚える。

まったく異なる生命サイクル 真のコスモポリタンとは

藤倉さんによると、深海生物の研究で最大の成果は「化学合成生態系」が発見されたこと。それまでの常識では生態系の起点はすべて光合成で生み出される有機物で、深海生物は表層から降ってくるプランクトンの死骸などを栄養分に細々と暮らしている……はずだった。

ところが1977年以降、深海底から湧き出すメタンや硫化水素をエネルギー源にする、まったく異なる生命サイクルの存在が相次いで明らかになる。その中で暮らす生きものの代表がシロウリガイ。アサリなどの二枚貝はエラで水中のプランクトンをこしとって食べるが、シロウリガイは舌のような脚を海底に突き刺し硫化水素を吸い込む。それを共生するバクテリアに、栄養分に変えてもらう。だからシロウリガイは動物なのに、何も食べない。

バクテリアはシロウリガイのエラの細胞の中に共生している。これはもともと別の生物だったバクテリアが細胞内に取り込まれ、細胞内小器官になる途中の段階だと考えられるという。生物進化の研究からも注目される、重要な生きものなのだ。

新たな生態系発見の衝撃は、深海や生命に対する概念を覆しただけではない。深海底の環境や条件は太古の地球の姿をとどめている。そうであれば、40億年前に生命が生まれた場所は深海だったかもしれない。

さらに話は数億キロ離れた宇宙空間へと飛ぶ。たとえば土星の衛星、エンセラダスでは、海や火山活動が観測されている。当然そこにも、深海と同様に生物がいておかしくない。藤倉さんは「深海研究の成果は生命の起源、その後の進化、そして地球外生命の究明へとつながっていくのです」と話す。

極地、深海、地底、砂漠……。広島大学教授の長沼毅さんは生命の起源の手がかりとなる微生物を求め、長年、辺境の地を訪ね歩いてきた。「ヒトは限られた場所にしか住めない。一方、辺境の環境は過酷だが、地球全体でみればそちらの方が圧倒的に広く、そこに住む生物の方が力強い。真のコスモポリタン(地球市民)は果たして人類だろうか」

地球の表面積の7割を海が占め、その海の9割以上は、200メートルより深い。地球は「深海の星」といってもいい。後からやって来た人類が「深い海にも生きものがいる!」と知ってから、まだそんなにたってはいない。

「キモカワイイ」定着 まつりに全国からファン集結

言い伝えにこうある。紀元前、マケドニアのアレキサンダー大王は舟からつり下げられた大きなガラスの樽(たる)に入り、海中を観察した――。海面下の未知の世界は古来、人々の興味をかき立て続けてきた。

2012年には「ターミネーター」「タイタニック」などで知られる映画監督、ジェームズ・キャメロンさんも自ら潜水艇を操縦し、水深1万メートルを超える地点まで単独潜航している。

10年ほど前から深海ブームが起きている。きっかけの一つは13年と17年に国立科学博物館(科博、東京・上野)で開かれた深海展だ。2回とも約60万人が訪れた。

11年には静岡・沼津に、深海生物に特化した世界でも珍しい「沼津港深海水族館」がオープンした。飲食店などが並ぶ複合施設「港八十三番地」の目玉で、企画・開発した地元、佐政水産社長の佐藤慎一郎さんは「水揚げが減り、市場が衰退していく中で、深海魚で勝負しようと思った」と話す。

「グロテスク」といったイメージもあることから、それまでは水産関係者も深海魚という言葉を使ってこなかったという。だが日本一深い駿河湾が広がる沼津の市場では、古くから新鮮な深海魚が取引されてきた。キンメダイやサクラエビも深海に生息する。飲食店の募集も、「深海魚をメニューで扱う」を条件にした。

現在、水族館長も担う佐藤さんによると、水圧変化に慣れた深海生物は通常の水槽で飼うことができる。しかし当初は飼育方法が分からず、水温や光、餌などの条件を変えて試行錯誤を繰り返す毎日だった。

開業した年に約25万人だった入館者は、科博で深海展があった13年には42万人にまで増加。いまは常時100種類の深海生物を展示し、年間35万〜40万人が足を運ぶ。ブームについて佐藤さんは、「未知のロマン、でしょうね。深海生物はキモカワイイという地位を獲得しました」。

4月の日曜日、「深海魚の聖地」と呼ばれる沼津の戸田(へだ)港で、戸田観光協会主催の「深海魚まつり」が開かれた。サメ、エビ、ヒトデ、貝……。ふだん目にするものとはどこか違う生きものたちが並ぶ。水槽には生きたタカアシガニやアンコウの仲間もいて、全国から駆け付けた家族連れや学生など約350人が取り囲んだ。

驚くのは子どもたちの知識の豊富さ。福井から来たという小学4年生の男児は「あっ、シギウナギだ!」と大喜び。深海魚のどこが好きなのかと聞けば、間髪入れず「生態」と答える。子どもの付き添いだったはずの母親も、途中から「きゃー、よく見たらかわいい〜」と声を上げていた。

もちろん大人のファンも多いようで、「向こうにカグラザメがいましたよ。あのサイズは珍しい」「この魚についた傷、ダルマザメにやられましたね」などというウンチク合戦が繰り広げられる。販売会も行われ、参加者らは「観賞用」「標本にするため」などと買い求めていた。

熱を帯びるブームに、これまで、深海漁に携わってきた人たちは何を思うのだろうか。戸田の底引き網船「日之出丸」の漁師、大村真史さんは「以前は市場で売買される魚以外は廃棄していた。それを大勢の人が『お宝だ』といって見に来るのだから、最初は本当に驚いた」と話す。

環境は「ガラッと変わった」。あるとき漁から戻ると、小学生が3人、岸壁に立って待っていた。「『お疲れさまでした。今日はどうでしたか』と缶コーヒーを渡してくれるんですよ。こんなことありえます?」。アイドルをファンが出待ちするかのような境遇に「図鑑でしか見たことのないものを、見せてあげたい」。

人類最後のフロンティア 「まほろば」考えるヒントに

人類最後のフロンティアは宇宙と深海だ、という。その両方に到達したのが宇宙飛行士で、日本科学未来館名誉館長の毛利衛さんだ。2度の宇宙ミッションの後、03年にJAMSTECの有人潜水調査船「しんかい6500」で水深6500メートルに潜った。

「私たちの住む環境とまったく異なるところに行かないと、地球全体の生命圏が見えてこないと思った」と毛利さん。船長、副操縦士と乗り込み、海底まで2時間半。そこで3時間にわたり、実験や観測に取り組んだ。

「650気圧では生きものはいないのではと思っていたら、赤いエビのようなものが現れて、網に入れたサンマを持って逃げていく。海底から熱水が湧き出すチムニーのまわりにも、白いエビのようなものがたくさんいて、驚きました」

宇宙と深海とでは、暗さの質が全然違うという。「宇宙では、たとえば宇宙船の表面は太陽の光が反射してくっきり見える。でも宇宙は真空なので、反射するモノが何もない空間は真っ暗闇。星だけが瞬きもせず光っている。人によっては怖さを感じるような、何もない暗さ。一方の深海は、太陽の光が届かないという暗さ。まわりにたくさんの水があり、生きものもいる。安心する暗さでした」

毛利さんは2度目の宇宙飛行ミッションに「地球まほろば」というキャッチフレーズを付けた。「まほろば」は住みよいところ、素晴らしい場所といった意味。その思いは深海を訪ねた後、一段と強くなったという。

遠く隔てられているようで、深海は人間社会や経済活動と密接につながっている。プラスチック汚染の防止や資源保護の仕組み作りなど、すぐに対応すべき課題は多い。地球が「まほろば」であり続けられるために。

坂口祐一

山口朋秀撮影

[2024年8月18日付NIKKEI The STYLE]

■取材の裏話や未公開写真をご紹介するニューズレター「NIKKEI The STYLE 豊かな週末を探して」も配信しています。登録は次のURLからhttps://regist.nikkei.com/ds/setup/briefing.do?me=S004

■取材の裏話や未公開写真をご紹介するニューズレター「NIKKEI The STYLE 豊かな週末を探して」も配信しています。登録は次のURLからhttps://regist.nikkei.com/ds/setup/briefing.do?me=S004鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。