不祥事発生時によく話題となる、社内外の専門家によって作られる調査報告書。単なる原因究明にとどまらず、再発防止につながる自浄作用の役割が期待される。だが中身は依然として玉石混交。信頼回復につながる調査報告書のあり方とは。

不祥事発生時によく話題となる、社内外の専門家によって作られる調査報告書。単なる原因究明にとどまらず、再発防止につながる自浄作用の役割が期待される。だが中身は依然として玉石混交。信頼回復につながる調査報告書のあり方とは。

「自分や自工程さえよければよく、他人がどうであっても構わない」という自己中心的な風潮がある――。これは、2023年12月20日に公表されたダイハツ工業の品質認証試験の不正を巡る調査報告書で指摘された、原因分析の一節だ。

これを受け、ダイハツの奥平総一郎社長は会見で「不正の背景は、経営陣や管理職が現場の負担やつらさを十分把握せず、困ったときに声を上げられない職場環境を放置してきた」と認めて謝罪した。

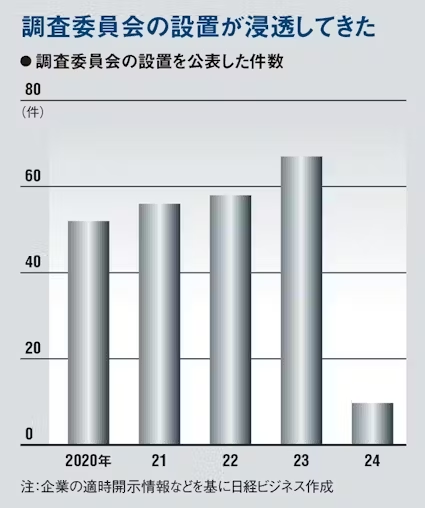

同社のように、企業不祥事が発生した際、第三者による調査報告書の公表とセットで経営陣の引責・再発防止策が発表されるケースが増えている。不祥事の発覚後、第三者委員会を設置し、調査したうえで公表するという流れは一般化したと言える。

直近の例を挙げれば、豊田自動織機やSOMPOホールディングス、ビジョナリーホールディングスといった企業が同様に調査報告書を公表した。上場企業だけではない。ジャニーズ事務所(現SMILE-UP.=スマイルアップ)や宝塚歌劇団といった非上場の会社でも、作成・公表されている。

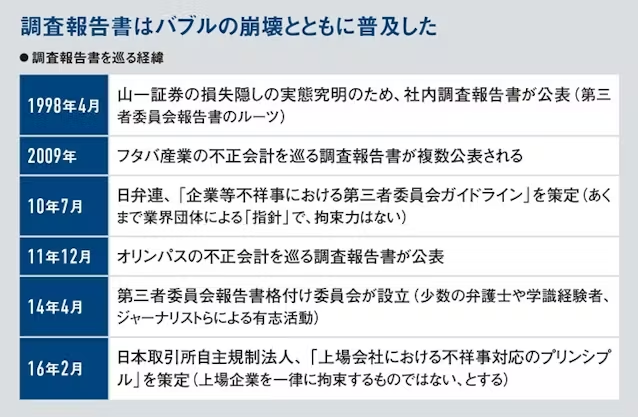

そもそも調査報告書とは一体何なのか。その始まりは1997年、世間を震撼(しんかん)させた、旧山一証券の経営破綻だった。「社会的影響が大きいだけに、破綻に至るまでの経緯を知りたいというステークホルダー(利害関係者)は多く、彼らに実際に起こったことを説明するのが狙いだった」と、国内第1号の調査報告書作成に携わった、国広総合法律事務所の国広正弁護士は、当時を振り返る。

信頼回復への判断材料

このように、調査報告書の作成には、社会に存在する企業として社会的責任をまっとうしなければならないという問題意識が背景にある。作成・公表に関しては法的義務や規定が存在しないにもかかわらず、自主的に作成する企業が多いのも「社会の目」があるからだ。

加えて、近年は調査報告書の内容やその精度にも目が向けられるようになった。企業の信頼と持続可能性を回復できるかの判断材料として、調査報告書が活用されるケースが増えている。

不祥事が発生した際、企業はまず不正問題の実態を明らかにする事実確認を行う。次に、不正問題がどのような理由で始まって、いかなる手段で実行されたのか、原因を追究する。その上で、不正問題を二度と発生させないために再発防止策として何をすべきなのか、具体的な対策を考える。

企業がまっとうな事業活動を行えるようになるまでは、こうした一連のプロセスが求められるわけだが、立ち直りに向けた過程がすべて凝縮されているのが調査報告書であると言えるだろう。不祥事を起こした企業自身にとっても、改善の方向性、よりどころとして報告書を活用することができる。

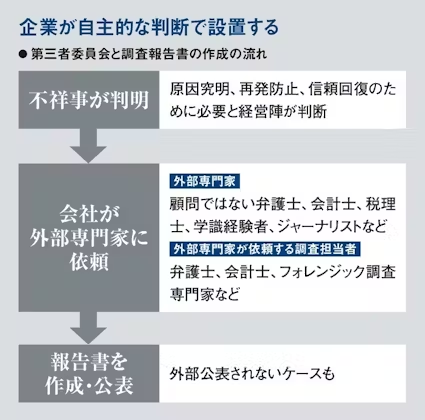

では実際に、調査報告書はどう作られるのか。前述の通り、あくまで自主的な取り組みであるため、調査報告書を作成するかどうかの判断は経営陣が下す。調査チームの構成も経営陣が決める建て付けだ。結果を公表するかどうか自体も、自主判断に委ねられる。

報告書の品質、ばらつき多い

不祥事を巡る事実認定を行うため、調査委員会のメンバーには一般的に弁護士が選ばれる。大手企業の案件では不正調査を手掛ける専門業者や大学教授などの識者が委員の補助に加わることも多い。

調査期間もまちまちだ。上場企業の粉飾など会計不正の場合は、有価証券報告書の提出期限が事実上、調査報告書をまとめる期限になる。一方、ダイハツ工業は7カ月、豊田自動織機は10カ月を公表までに要した。

注意したいのは、企業の自主的な取り組みであるが故に、いわゆる内容の精度・品質にばらつきがあることだ。裏を返せば、不祥事を起こした当事者である企業がどれだけ事態を深刻に受け止めているか、改善に向けて前向きに動こうとしているかという、意識の表れでもある。

では、調査報告書としての良しあしを、プロは具体的にどのような観点から判断するのだろうか。

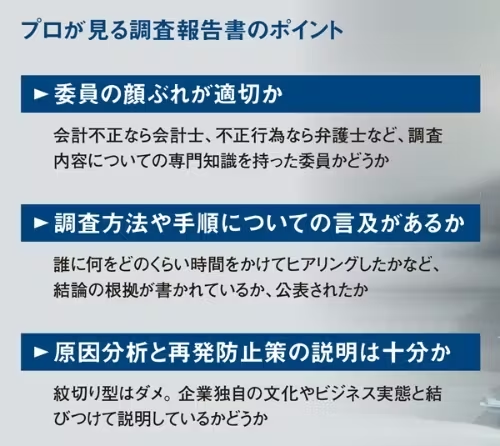

まず、調査を担うメンバーの顔触れに注目することで、ある程度の判断が可能だ。

会計不正なら公認会計士が、ハラスメントなら臨床心理士というように、専門家がいるかどうかが重要になる。また、同類の不祥事対応の経験を持つ弁護士の有無も、手掛かりの一つになるだろう。

注意したいのは、検察官を退職した人、いわゆる「ヤメ検」の委員だ。ある弁護士は「検察官当時の特権はなく、情報を強制的に取得できる立場でもない。きちんと調査ができるのか」と疑問を呈す。

調査委員会のメンバーである弁護士と、不祥事を起こした企業の「距離感」も重要な判断材料だ。

複数の弁護士によると「公表される調査報告書のざっと3分の1が、社長と『ツーカーの仲』である弁護士によるものだ」とか。実際、調査を請け負う弁護士の一人は「業界にはこの人が携わった報告書は信頼できない、というブラックリストがある」と明かす。

重要性高まる「電子鑑識」

次に、具体的な調査手法への言及もチェックしたい。例えばヒアリング対象は誰で、どのくらいの時間や回数をかけたか、といったディテールが挙げられる。

不祥事企業への調査は、主に経理や決裁書類などの記録を収集しながら、関係者へのヒアリングを重ねて、事実を積み上げていく。

とりわけ近年重要性を増しているのが「デジタルフォレンジック(電子鑑識)」と呼ばれる調査手法。業務用のパソコンやサーバーといったIT(情報技術)機器から得られる情報の分析で、不正を示すやりとりを膨大なメールなどから探し出す。調査対象の電子メールは数十万件に上ることもある。

関係者ヒアリングとデジタルフォレンジックを両輪で回すことで調査の精度は上がる。コンサルティング会社、KPMG FAS(東京・千代田)でフォレンジックを手掛ける藤田大介マネージング・ディレクターは「キーワードによる検索・抽出はもちろんのこと、関係者ヒアリングでキーワードはその都度更新される。隠語が見つかれば、そこを掘り下げる」と話す。

こうした分析で見いだした仮説は、調査委員会に日々報告される。調査委員会の業務を手掛けた経験を持つ弁護士の山口利昭氏は「調査委員会とフォレンジック委託先のチームとのコミュニケーションが重要」と振り返る。

こうしてできた報告書は、不祥事発覚直後から第三者委員会が設置されるまでの間に企業自身が実施する社内調査や経過報告資料に比べて、おのずと一歩踏み込んだ内容になるはずだ。

経過報告資料で指摘されていた、不祥事発生の原因と推定される事柄に関して深掘りされているか、あるいは社内調査では触れられていない視点に言及されているか、といった点も、調査報告書の優劣を見極めるポイントとなるだろう。

例えば、24年1月16日に公表された、SOMPOホールディングスの調査報告書。優劣を評価する有志団体「第三者委員会報告書格付け委員会」に参加する八田進二青山学院大学名誉教授は、調査手法の不透明性を批判する。関係者に対するヒアリング等の具体的な対象者およびその内容等についてすべて「別紙に記載」として公表版の調査報告書からは除外されていたからだ。「事実認定にも関わる重要な情報が一切開示されておらず、(調査体制の妥当性を)判断できない」(八田氏)

調査協力が得られないケースも

ただ、適切な調査手法の追求にも限界はある。調査委員の入手したデータが既に一部削除・加工を経ている可能性があるほか、そもそも会社が調査委員会に非協力的な場合もあるからだ。

例えば、創業家との不適切な不動産取引で話題になったフジテックは23年4月、第三者委員会が途中で調査を一度打ち切った。その後、創業家の元社長の協力がないまま、報告書を出した経緯がある。

調査報告書を見る上で重視しなければならないポイントの3つ目は、「原因分析と再発防止策の提案」だ。これは調査報告書の第一人者、国広弁護士が重視する視点でもある。「その企業が生まれ、成長した歴史やカルチャーの中で、なぜそういう行為に及んでしまったのか、企業独自の背景や事実まで踏み込んでの説明がなされているかどうかが重要」なのだという。

実際、国広弁護士が関わった、KADOKAWAの五輪贈賄問題を巡る調査報告書(23年1月公表)では、「会長への過度な忖度(そんたく)」を指摘するとともに、改善策として権限の分配なども提案した。

不祥事の原因を組織文化や職場風土と言うことは一見すると簡単だ。重要なのは、指摘するのみではなく、なぜこうした風土が不祥事を誘発したのか、原因を日々の業務プロセスや事業環境の中から見いだすことだ。

先のKADOKAWAを例に挙げるならば、日々の業務プロセスにおいて、権限委譲が進んでいなかったから会長へのお伺いが日常茶飯事になっていたとも言える。

「独自の経緯や具体的な理由まで踏み込めるかどうか」は、単なる一般論にとどまらず、ステークホルダーの納得感を得るための共通項かもしれない。

社会制裁の意味合いも

訴訟を通じて高額な賠償責任を負いかねないリスクがある米国では、損害賠償制度そのものが、社会制裁の意味合いを持つ。

だが、日本において、訴訟に不祥事の抑止効果を期待するのは難しい。山口弁護士は、不祥事防止の観点からも「調査報告書が重宝される状況は続きそう」と話す。

調査報告書が社会制裁の役割を果たしたとされる事例が、23年11月に公表された、カメラの交換レンズなどを手掛けるタムロンの調査報告書だろう。同報告書は、鯵坂司郎前社長による経費流用についてつまびらかに記した。

特定のクラブやラウンジで使用した金額のほか、業務と無関係な同伴者との出張も開示。加えて、関連調査で前々社長の私的流用まで判明することになった。「ホステスと会社経費で楽しく飲みたいというモラルハザードを起こしただけである」と内容も手厳しい。

ここまで実名が公表されれば、他の企業経営者へのけん制効果も期待できるだろう。

国広総合法律事務所・国広正弁護士に聞くもう一つ先の「なぜ」に答える

日本弁護士連合会のガイドライン作成にあたり私が重視したのは、「(誰のために)第三者委員会があるのか」という点。会社は株主や顧客、従業員といったステークホルダーのものだ。そして第三者委員会に支払われる費用は突き詰めれば株主のお金。つまり、株主のために会社を公開外科手術するのが、危機管理的な視点から見た、第三者委員会の機能といえる。

ガイドラインに沿っているかどうか判断するのは一般の人には難しい。依然としてルーズなケースもある。そこで、有志が集まって、第三者委員会報告書格付け委員会を結成し、折に触れて評価を公表する活動を続けている。

調査能力の乏しい弁護士が多いのも課題だ。再発防止のためには、何月何日に何があったかを認定するだけでなく、なぜ起きたのかまで分析する必要がある。企業経営全体を把握する力などが求められるが、持ち合わせている弁護士は少ない。

「本気でやるよ」と言うと断られる

依頼する企業側の覚悟も重要だ。私に相談に来る企業も、こちらが「本気でやるよ。(私の)実績知ってますよね」と言うと、3件のうち2件は翌日に断りが来る。これが現実。本当に自浄作用を発揮しようとするのは企業自身にとっても、非常につらいことだということを知ってもらいたい。

第三者委員会のメンバーは、社外取締役や社外監査役が選ぶよう、制度化するのも一案だ。少なくとも、社長だけで選ばせるよりは立ち直る確率は上がるだろう。

調査報告書はページ数が100ページに及ぶものも多く、分かりにくい。私はいつも後ろの原因論と再発防止策から読むが、できの悪い報告書は「コンプライアンス意識の鈍麻」と、書かれているだけで不十分。なぜコンプライアンス意識が鈍麻したのか、企業の歴史や風土の中で、なぜそういう行為をしてしまったのかということを、オーダーメードで踏み込む形で説明があるかどうかが重要だ。自分が手掛ける報告書でも、もう一つ先の「なぜ」をきちんと言うようにしている。(談)

(日本経済新聞社 三田敬大)

[日経ビジネス 2024年3月11日号の記事を再構成]

|

日経ビジネス電子版

週刊経済誌「日経ビジネス」と「日経ビジネス電子版」の記事をスマートフォン、タブレット、パソコンでお読みいただけます。日経読者なら割引料金でご利用いただけます。 詳細・お申し込みはこちらhttps://info.nikkei.com/nb/subscription-nk/ |

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。