7月25〜27日にラオスで開いた東南アジア諸国連合(ASEAN)関連の外相会議。日本や米国、中国、インド、欧州連合(EU)など27の国・地域・機関が一堂に会し、重層的な多国間協議や個別会談に臨んだ。大国が乗り合わせるバスの運転手を自任し、対話を通じた平和と安定を自ら主導してきた、ASEAN外交の見せ場といえる。

ウクライナ侵略で国際的な批判を浴びるロシアは、ラブロフ外相がラオス訪問の直後の28日にマレーシアへ立ち寄り、アンワル首相と会談した。会談後、同首相は「今年のBRICS議長国のロシアへ加盟申請書を提出した」と表明した。

またもや、である。ASEANからはインドネシアが2月に経済協力開発機構(OECD)へ加盟申請し、5月に審査が始まった。タイも4月にOECDへの申請で追随し、加えて6月にはBRICSへも加盟を申請した。

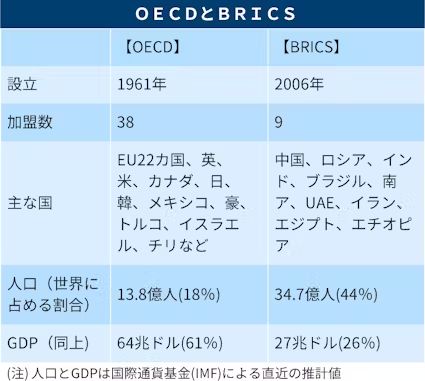

1961年に発足したOECDは、欧米を中心に38カ国から成り、アジアでは日本と韓国が参画している。BRICSは2006年にブラジル、ロシア、インド、中国で創設し、11年に南アフリカ、今年1月にはアラブ首長国連邦(UAE)やイランなど4カ国を加えて9カ国体制となった。前者はいわゆる「先進国クラブ」、後者は「グローバルサウス」と呼ぶ新興国・途上国の代弁者を自任し、性格はまさに水と油だ。

1967年に発足したASEANの原加盟5カ国の一員で、常に指導的な役割を担ってきたインドネシア、タイ、マレーシアが、新たな国際連携の枠組みを求めて一斉に動く現象をどうみるべきか。

3カ国それぞれの選択は、考えてみれば少し違和感を覚える。国際通貨基金(IMF)の直近の推計によれば、1人あたり国内総生産(GDP)はマレーシアが1万2570ドル、タイが7337ドル、インドネシアは4942ドル。経済発展の度合いからすれば、OECDに最も近いのはマレーシア、BRICSと親和性が高いのはインドネシアではないか。

実際、インドネシアのジョコ大統領は、BRICSが加盟国拡大を決めた昨年8月の南アフリカでの首脳会議にゲスト参加した。ただし加盟の呼びかけは受け入れなかった。

なぜインドネシアはBRICSではなくOECDを選んだのか。

「BRICSは政治的な動機が強すぎ、一部のメンバーの地政学的な利害によって動いている、と政府はみている」。インドネシア戦略国際問題研究所(CSIS)のヨセ・リザル・ダムリ所長は、OECD加盟の理由を「2つある。ひとつは信頼性を高めて投資先やグローバルなサプライチェーン(供給網)の一員としての地位向上に役立てること、もうひとつは経済改革を継続する姿勢を(国内外に)示すことだ」と解説する。

一方のマレーシアはどうしてOECDでなくBRICSなのか。

「経済協力の多様化、そして米ドルへの過度な依存の軽減という戦略的必要性によるものだ。加えて経済同盟として始まったBRICSは、次第に重要な地政学的枠組みへと進化した。地政学的な複雑性を切り抜け、大国同士の対立のワナに陥るリスクを避けたいマレーシアにとって魅力的だ」。同国の独立系シンクタンク、ベイト・アル・アマナのアブドラ・ラザク創立取締役の見立てだ。

水と油のどちらへ向かってもおかしくない立ち位置のタイは、二兎(にと)を追う。タイ政府高官は「OECDは現在の最大市場、一方のBRICSは将来の巨大市場。我々が属するアジア太平洋経済協力会議(APEC)にはOECDとBRICSの加盟国が混在しており、両方を選ぶのは合理的」と説明する。

3カ国は常々「中立外交」を標榜してきたが、経済的な利害と政治的な得失が絡む三者三様の選択には、歴史に根差した「外交的DNA」が色濃く映し出されている。

インドネシアは1955年に「アジア・アフリカ会議(バンドン会議)」を開催し、非同盟諸国の雄として認知された。67年のASEAN創設に参加し、事務局をジャカルタに誘致して「東南アジアの盟主」の地位も確立した。2008年に発足した20カ国・地域(G20)首脳会議にはASEANから唯一のメンバーに選ばれ、初めて議長国を務めた22年にはロシアのウクライナ侵略によって難しくなった共同声明をとりまとめた。

国際的な地位を一歩ずつ引き上げてきた文脈に、OECD加盟も位置づけられる。ジョコ大統領は独立100周年の45年までの高所得国入りを国家目標に掲げた。「先進国クラブに仲間入りし、世界のルールを作る側になりたいのだろう」(日本の外務省幹部)

タイは中立というより「天秤(てんびん)外交」がお家芸だ。もともと東のベトナムやカンボジアがフランスに、西のビルマ(現ミャンマー)やインドが英国に植民地化されたなか、英仏の緩衝地帯として東南アジアで唯一、独立を堅持したお国柄である。かつての第1次世界大戦では、連合国の勝利が確実となったのを見極めてからドイツに宣戦布告し、戦勝国の末席に加わって国際的な発言力を高めた。日本と軍事同盟を結んだ第2次大戦では敗戦国となったが「連合国への宣戦布告は日本の事実上の占領下で強要されたもの」と訴えるなど、巧みな戦後処理で瞬く間に国際社会へ復帰した。

いまは日韓やオーストラリア、フィリピンと並んで太平洋地域で5つしかない米同盟国なのに、中国やロシアとも緊密な関係を保つ。OECDとBRICSの「いいとこ取り」は、悪くいえば無節操、よくいえば外交巧者の真骨頂といえよう。

マレーシアの場合、BRICS加盟の狙いのひとつである米ドル依存の軽減は、四半世紀前のアジア通貨危機の教訓だ。外貨不足に陥ったアジア各国に対し、IMFは緊急支援の条件として緊縮財政や金利引き上げを求めた。ところがマレーシアはそれを拒み、資本規制や利下げなど逆張りの政策手段を講じた。IMFに従ったタイやインドネシアは深刻な景気後退に苦しんだが、マレーシアは短期間でV字回復し、世界を驚かせた。

残ったのは米国とIMF、世界銀行が途上国へ資本・金融の自由化を強いる「ワシントン・コンセンサス」への不信だ。足元でも米国の利上げでアジア通貨に下落圧力がかかり、ドルに振り回される現実は変わらない。アンワル氏が昨年、唐突にIMFではない「アジア通貨基金(AMF)」の必要性に言及したのも、ドル離れへの問題意識の表れだった。加盟国の通貨での決済拡大を目指すBRICSへの傾斜も根っこは同じだ。

それにしても、なぜいまか。答えの一端は、ASEAN外交の見せ場だったはずの先般の外相会議に見て取れた。

「ASEANのコピー&ペーストの懸念」。インドネシアのジャカルタ・ポスト紙の社説は、南シナ海問題やウクライナ情勢、ミャンマー問題などへの懸念表明で毎回、同じような無難な表現しか採択できない成果文書のあり方に苦言を呈した。

ASEANはバスの運転席に座るだけでなく、小国が結束して対外発信することで、国際社会での発言力を高めようとしてきた。が、近年はその機能不全が目立つ。

南洋理工大(シンガポール)の古賀慶准教授は「米中対立によって地域秩序が一筋縄ではいかなくなった。戦略的環境の変化を感じているインドネシアやタイ、マレーシアには何かやらねばという焦りがある。ASEANを捨てはしないが、弱体化するASEANにこれ以上の対外影響力は望めないと考えているのだろう」とみる。

三者三様の「多角化戦略」の行方は今後、どう見通せるのか。

加盟条件や手続きがはっきりしないBRICSは、中国やロシアなど中心国の胸三寸の要素が強く、タイやマレーシアの加盟実現に大きな障害はないだろう。早ければ10月下旬にロシアで開く首脳会議で承認される可能性がある。

問題はOECDの方だ。インドネシアとタイは自由貿易や投資、汚職防止、環境保護、気候変動への取り組みなど幅広い項目について審査を受けたうえで、既存の加盟国から全会一致で承認を得る必要がある。一連のプロセスには数年を要する見通しだ。

両国を比べると、インドネシアの方がハードルは高い。ある日本の通商関係者は「欧州各国は、未加工鉱物の輸出を禁じたようなインドネシアの保護貿易を苦々しくみてきた。OECDへの加盟申請を機に徹底的な改革を迫るべきだとの声が出ている」と明かす。また世界最多のイスラム人口を抱えるインドネシアは、ガザ戦争でパレスチナの側に立つ。国交のないイスラエルが反対すれば、加盟が暗礁に乗り上げる可能性も否定できない。

あさって8月8日でASEANは発足から57周年を迎える。当初の「反共同盟」から、冷戦終結後は経済共同体の構築へと軸足を移し、加盟国拡大と協力の深化へ漸進してきた。一時は「世界で最も成功した地域機構」と称賛されたASEANに働く遠心力は、既存の秩序が書き換えられ、多極化が進む国際社会の縮図といえるのだろう。

=随時掲載

高橋徹(たかはし・とおる) 1992年日本経済新聞社入社。自動車や通信、ゼネコン・不動産、エネルギー、商社、電機などの産業取材を担当した後、2010年から15年はバンコク支局長、19年から22年3月まではアジア総局長としてタイに計8年間駐在した。上級論説委員を兼務している。著書「タイ 混迷からの脱出」で16年度の大平正芳記念特別賞受賞。【関連記事】

- ・米中覇権、南シナ海は「関ケ原」 交易と軍事の命運左右

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。